A primeira aparição do fenômeno sócio-linguístico dos “termos triádicos” se dá nos estudos de parentesco a partir de um interessante esboço de terminologia feito por O’Grady e Mooney em 1973 a respeito dos Nyangumarda, povo falante de língua Pama-Nyungan do Noroeste da Austrália (1). A despeito do caráter lacunar e provisório do artigo, os autores distinguiam com clareza a presença de um sistema de termos, batizados por eles de “termos compartilhados” (shared terms), cujo traço singular seria a otimização das relações que poderiam ser indexadas a um só e mesmo termo de parentesco: os shared terms relacionavam simultaneamente o referente com o falante e com o interlocutor, de modo que três relações, e não somente uma, eram visualizadas por um único termo (referente-falante, referente-interlocutor, falante-interlocutor), embora o terceiro relacionamento fosse sempre previsível e calculável a partir dos dois primeiros.

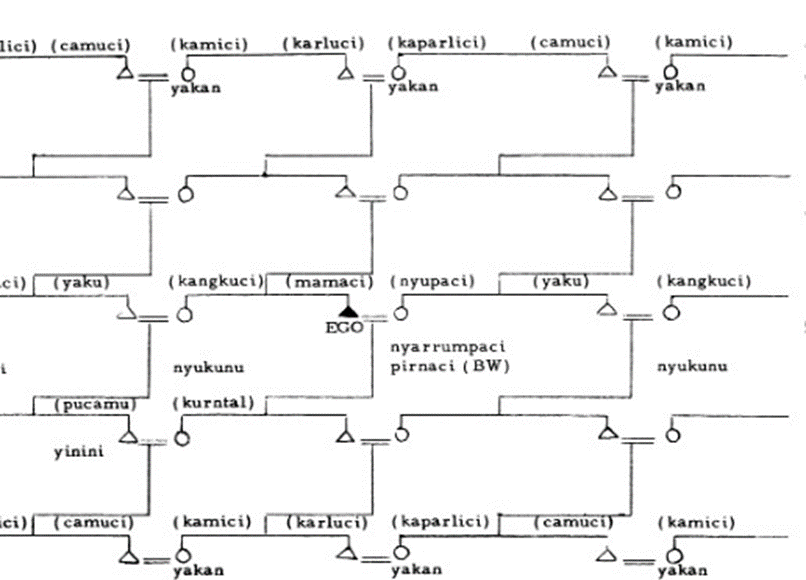

Por exemplo, assumindo a posição de um Ego masculino em uma grade genealógica face ao seu aliado, o emprego do termo nyarrumpaci imediatamente designaria não só a esposa de Ego, mas também a irmã do cunhado, em um triângulo de relações, no interior do qual irmã, esposa, esposo, irmão e cunhados estariam configurados em três eixos distintos.

O que nos parece digno de nota no artigo, porém, para além do seu achado etnográfico, é a conjugação dos shared terms com aquilo que O’Grady e Mooney chamarão de “dual terms”, termos capazes de se referir a dois parentes entendidos como unidade. Os dual terms, como seria de se esperar, conseguem recortar a paisagem relacional dois a dois, delimitando, sobretudo, casais. Porém, frequentemente, os Nyangumarda empregam pronomes duplos para se referir a uma só pessoa, em situações de respeito entre afins – entre, por exemplo, irmão da mãe e filho da irmã –, prolongando a mesma lógica dos shared terms, só que pela via inversa: se os shared terms dividem uma só e mesma pessoa em dois, os dual terms, ao serem referidas a uma só pessoa, acabam por duplica-la. Essa breve aproximação entre shared terms e dual terms nos sugere que estamos diante de uma mesma operação lógica, com dois tipos de expressão, em que a noção de ponto de vista exerce um papel central, ora para ver um em dois, ora para ver dois em um.

Teríamos ainda que esperar quase dez anos por um estudo mais detido dos termos triádicos, com o artigo Warlpiri Language Structure, escrito por Mary Laughren em 1982 (2). Povo falante de língua Pama-Nyungan, igualmente originários do Noroeste Australiano, os Warlpiri apresentariam dois eixos relacionais nas suas terminologias: primeiramente, termos de parentesco diádico ou binário que denotariam ambas as partes de uma relação de parentesco recíproca, tal como marido e mulher ou mãe e filho, e segundamente termos de parentesco tri-relacionais que, assim como no caso dos Nyangumarda, codificariam três relações binárias (referente-falante, referente-interlocutor, falante-interlocutor). Contudo, Laughren sublinhava que as categorias de parentesco warlpiri exibiam um tipo particular de relacionalidade – elas eram essencialmente centradas no sujeito de enunciação. Isto é, expressões relacionais de parentesco, como “minha mãe”, apontavam para um propositus que servia como ponto de referência para calcular a relação em curso – no caso de “minha mãe” tal propositus seria o próprio Ego, indicado pelo pronome possesivo. Do mesmo modo, de acordo com Laughren, os termos tri-relacionais warlpiri não poderiam ser entendidos sem a ancoragem específica na pessoa do “falante” que, por exemplo, falando de x para y, se aproveitaria do fato de que teria a mesma relação com x para fazer-se entendido para y.

Similarmente, em um artigo do mesmo ano e na mesma publicação, Neutralisation and Degrees of Respect in Gurindji, Patrick McConvell abordava os termos triádicos do sistema de parentesco dos Gurindji, povo igualmente falante de língua Pama-Nyungan e predominantemente presente no território norte (3). À luz dos padrões já observados, os termos triádicos ali incorporavam não só informação sobre a relação entre um referente X e um ponto de referência Y (por exemplo, na construção descritiva: X é irmão de Y), como também especificavam a relação do falante a um só tempo com o referente e o ponto de referência (por exemplo, a construção anterior, sob o primado do triadismo terminológico, resultaria numa equação que implicava o falante: Irmão de Y = meu marido). McConvell sublinhava a ocorrência frequente de termos triádicos nas relações de parentesco caracterizadas pela evitação, sobretudo entre sogra e genro. Por que essa aproximação estatística? Com efeito, o uso mais comum de termos triádicos entre os Gurindji se caracterizava pela eleição do ponto de vista do interlocutor como ponto de referência, de tal modo que o triadismo se expressava em sufixos possessivos da segunda pessoa (os quais se traduzem como: “teu irmão = meu primo”, “tua irmã = minha nora” etc): em suma, por meio do triadismo terminológico, um genro ao conversar com sua sogra marcava no discurso a proeminência do ponto de vista da sua interlocutora.

Uma diferença inicial já se firma entre os artigos de O’Grady/Mooney, Laughren e McConvell. Se os dois primeiros sugerem a ocorrência de termos triádicos em que o propositus era sobretudo o falante, McConvell nos oferece agora um trânsito mais sutil das perspectivas no interior da terminologia, uma vez que o ponto de vista do interlocutor passa a ser codificado para infletir uma atitude de deferência. Falante e propositus já não mais coincidem como ancoragem das relações, o que abre espaço para uma conjunção marcada entre interlocutor e propositus – podemos, assim, nos referir a termos que são ou Ego-Centrados (ponto de vista do falante eleito como propositus), ou Alter-Centrados (ponto do interlocutor eleito como propositus). Em um artigo também de 1982, acerca dos termos diádicos entre os Manarayi, falantes de língua Gunwingguan do Território Norte da Austrália, Francesca Merlan exacerbava justamente essa diferença e assinalava que, em qualquer contexto discursivo do parentesco manarayi, um falante teria sempre a opção de se referir a um terceiro ou a partir do seu próprio relacionamento com esse outro, ou em termos de relacionamento do interlocutor para a terceira pessoa (4). Por exemplo, uma mulher conversando com sua prima cruzada (FZD) poderia referir-se à sua própria mãe pelo termo de parentesco (‘mãe’) que expressa seu próprio relacionamento, ou pelo termo de parentesco (‘tia’) que designa aquele da interlocutora. Há não só outros participantes na situação discursiva, mas a marcação do ponto de vista do outro no interior dos termos torna-se socialmente relevante.

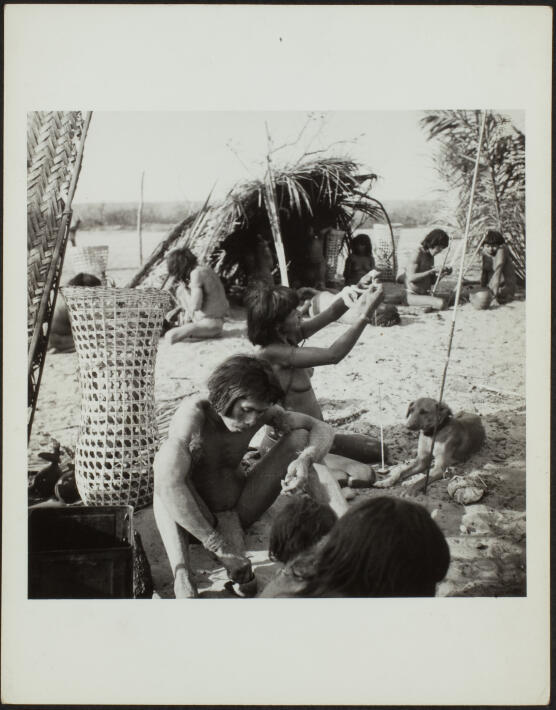

Em um artigo de 2004, ampliando o escopo de estudos para incluir também o Brasil Central além da Austrália, Vanessa Lea trazia à baila a importância dos termos triádicos no parentesco Jê e na língua Mêbengokre, e propunha — em contraste com os estudos pregressos australianos — considerar os termos triádicos para além do seu suposto valor de face, considerando-os a partir da sua própria lógica:

Em português ou em inglês, por exemplo, se eu (como Ego feminino) estou falando com minha irmã a respeito da minha filha, posso perguntar “Você viu minha filha?” ou “Você viu tua sobrinha?” Ambas as possibilidades soam estranhas porque minha filha é simultaneamente a sobrinha da minha irmã. Poderia evitar este embaraço perguntando: “Você viu Fulana?” (ou seja, empregando o nome pessoal da minha filha). É uma estratégia que deixa de lado os relacionamentos entre as três pessoas envolvidas. Certas, se não todas, línguas Jê, e dos aborígenes australianos, desenvolveram termos específicos que apontam simultaneamente para duas ou três relações, ou ressaltam duas relações, deixando inferir a terceira. Em mebengôkre, no contexto do exemplo citado, diria akadjwojtx / akadjwojte. Analiso tais termos como uma equação, no sentido de significar, neste exemplo: Tua ‘sobrinha’ (filha classificatória) = minha filha. (5)

Em um parágrafo subsequente, Lea sublinhava o que estava em jogo: ao evidenciar, a um só tempo, as relações entre locutor e referente, referente e interlocutor, e entre locutor e interlocutor, os termos triádicos maximizavam a inclusividade. Retomando Merlan, Lea notava que na tríade locutor-referente-interlocutor existe um deslocamento do propositus, isto é, do ponto de referência a partir do qual se calculam as relações de parentesco. Pois no sistema euro-americano, com suas grades terminológicas baseadas na delimitação de posições genealógicas, o que importa é o Ego, que serve em todo instante como quantificador universal das relações de parentesco: se “Eu” sou filho, então fulano é pai, siclano é tio, e assim por diante. Algo muda, no entanto, nas relações triádicas — o propositus agora é ocupado pelo interlocutor. Não trata-se da minha filha, mas sobretudo — e é isto o que é colocado em relevo nos termos triádicos — da tua sobrinha. A lexicalização especial que os termos triádicos oferecem é o evidenciamento de uma outra relação no interior da relação original, que desloca o Ego para fora do ponto de referência, alterando no caminho a própria natureza da relação. O “Ego” se esvazia, ao mesmo tempo que o “Alter” se positiva, retro-condicionando as relações de parentesco. Isso significa que, deixando implícita a relação entre locutor e interlocutor (irmãos), os termos triádicos explicitam a relação entre interlocutor e referente (sobrinha e tio), e entre locutor e referente (filha e mãe); contudo, como na articulação de figura e fundo, o que se figura no primeiro plano também modula e afeta a percepção do que permanece no fundo: os irmãos já não são mais irmãos, mas os respectivos tio e mãe da sobrinha.

Em 2018, no IX Encontro Macro-Jê, Marcela S. Coelho de Souza retomava o debate com Vanessa Lea e, levando a proposta de Lea a sério, sublinhava que os termos triádicos longe de serem tão-somente uma manipulação terminológica, com fins ou a expor ou a escamotear determinadas relações, dar-nos-iam um dado essencial sobre o próprio princípio de funcionamento do parentesco enquanto tal:

Os estudos de parentesco ameríndio evidenciaram, já há bastante tempo, a importância de se tomar em consideração a multiplicidade de níveis de classificação, e de subconjuntos terminológicos, para a descrição adequada desses vocabulários. A amplamente reconhecida necessidade de levar em conta a distinção e articulação entre termos vocativos e referenciais é apenas o aspecto mais óbvio dessa complexidade. A racionalização habitual — tomar um desses conjuntos ou níveis (em geral o referencial, oferecido ao antropólogo ou linguista no contexto da elicitação) como básico do ponto de vista semântico, reduzindo os demais a recursos acionados pelas pessoas para “manipular” a estrutura — peca não só por gerar descrições superficiais, mas também por reduzir a criatividade das pessoas (e da linguagem) à manipulação “interessada” dos relacionamentos. Como se houvessem relacionamentos separáveis do interesse que as pessoas têm umas pelas outras. Quero sugerir, como alternativa, o projeto aparentemente quimérico de uma cartografia que procurasse abranger a complexidade dos recursos linguísticos mobilizáveis na criação, sustentação e transformação das relações de parentesco. (6)

Isto é, a própria deîxis social estaria salientada, pois os termos triádicos traziam à tona a pragmática das relações de parentesco: não se tratava mais de definir classes de parentesco a partir de interpretações genealógicas, mas de recriar performativamente os relacionamentos a partir do seu contexto interacional. Em suma, saindo da homogeneidade das classes, chegava-se à sutileza diferencial e diferenciante dos pontos de vista. A fórmula “tua sobrinha = minha filha” recriava as relações de parentesco, ao mesmo tempo que articulava pontos de vistas disjuntos. Com efeito, Coelho de Souza mudava os termos da fórmula de Lea, mas preservava a lógica subjacente ao localizar os termos triádicos no parentesco kisedje:

Para me referir à minha cunhada, falando com minha sobrinha, preciso levar em conta — se desejo que minha enunciação confirme as relações particulares que nos unem, e assim minha capacidade de sustentá-las — que aquela que é mãe para ela, para mim é uma muito respeitada (isto é, querida) afim. Seria uma afronta ao sentimento que as une não evidenciar, ao mesmo tempo, o meu — bem como a diferença entre eles. Seria desfazer nosso parentesco. (7)

“Tua sobrinha = minha filha”, “Tua mãe = minha cunhada”: de um lado a outro, os termos triádicos formulam e produzem pessoas específicas em interações socialmente definidas, e jogam luz, como quer Coelho de Souza, sobre o próprio funcionamento do parentesco. Isso porque os termos de parentesco, em geral, são inerentemente relacionais, porém, dizê-lo não redunda na mera constatação de que lá onde é possível fixar o termo “x” é igualmente possível definir uma relação x R y (por exemplo, no termo diádico “pai” forçosamente encontramos a relação entre “pai” e “filho”): a “relação” da qual falamos não é uma unidade vazia que aglutina ou separa elementos sem confundir-se com eles, pelo contrário, a relação só pode existir nas terminologias a partir da assunção de um centro, interno à relação, a partir do qual a relação é calculada. Ou seja, ao nos fixarmos no termo “x”, estamos falando também de determinadas coordenadas que atualizam a relação desde o seu interior: a relação x R y não existe de fora, mas só pode ser figurada na medida em que x diz “meu y”, ou y diz “meu x”. Estranho pressuposto, portanto: dois termos só podem se relacionar na medida em que são capazes de referir a si mesmos incorrigivelmente como centro da relação. Porém, uma complicação adicional deve ser sublinhada: nunca há de fato somente dois termos numa relação de parentesco, uma vez que é só possível fixar a relação entre dois agentes a partir de uma terceira pessoa, ou melhor, dois termos só podem estar relacionados entre si na exata proporção com que estão relacionadas com um terceiro (por exemplo, dois primos não são somente dois primos, mas sempre filho de alguém que se relaciona com o sobrinho de alguém, ou dois irmãos não são somente dois irmãos, mas sempre um cunhado que se relaciona com o marido da cunhada etc). O pressuposto deve ser re-escrito: dois termos só podem se relacionar entre si na medida em que são capazes de se relacionar a um terceiro que, então, confere-lhes a capacidade de serem centros da relação. A capacidade de se referir como centro da relação (seja Ego, seja Alter) não se dissocia da capacidade de se referir a um terceiro.

Pois para entendermos os termos triádicos, precisamos eleger um ponto de vista privilegiado a partir do qual as três relações se iluminam (tua sobrinha, tua mãe), mas ao mesmo tempo precisamos também converter uma relação na outra por meio de uma triangulação (tua sobrinha = minha filha, tua mãe = minha cunhada). A aparente dificuldade da frase anterior advém dos sintomas de um problema mais geral, relativo a uma ambiguidade da própria estrutura dos estudos de parentesco e seu método genealógico: ela parecia admitir a possibilidade de ser lida, em certas passagens, como uma teoria das relações puras, e, em outras, como uma teoria das relações na medida em que apareciam para Ego. Ou as duas possibilidades devem ser cindidas de uma vez por todas, sob o risco de anularem-se mutuamente, ou devem ser coordenadas, sob o pretexto de serem simultaneamente relações inteligíveis. Ora, nos parece claro que a descrição das relações de parentesco como atividade auto-regulada, capaz de gerir e gerar a si mesma por uma causalidade própria, não exclui a possibilidade de uma descrição do sujeito da relação, capaz de referir a si mesmo como ponto de vista. A questão é inteiramente oferecer uma passagem entre os dois extremos.

De fato, o problema do ponto de vista no parentesco poderia ser formulado da seguinte forma: é graças à capacidade de determinado Ego de se referir incorrigivelmente a si mesmo que as relações são relacionadas corretamente no campo social mais amplo, porém, ao mesmo tempo, é graças à sua capacidade de ser o pivô entre duas outras relações que Ego pode referir-se a si mesmo. Há na auto-remissão de um Ego a si mesmo a mesma razão geométrica que encontramos na remissão de parentes a outras parentes, porém, se aqui tal remissão se atualiza como figuras com as quais é possível se relacionar, ali tal remissão se atualiza como o Eu mais íntimo. Voltando-se sobre si mesmo, o Ego costura uma relação à outra à sua volta: sendo pivô de relações, Ego volta-se sobre si mesmo. Porém, cumpre dizer que a remissão eficiente de um “eu” a si mesmo é condicionada pela remissão eficiente de uma relação à outra – um “Ego” só chega a si mesmo depois de enviar corretamente outros Egos a outros Egos. Por isso, nos termos triádicos, tanto “Ego” quanto “Alter” podem ser o centro da relação: contanto que a estrutura triádica de remissão de relações seja preservada, a capacidade de se referir incorrigivelmente como centro da relação se manifesta, seja para outro, seja para mim. Por isso, em situações extremas de encontro com a alteridade, quando já não é possível triangular a presença do outro com relações já existentes, a capacidade de se referir incorrigivelmente como centro da relação encontra-se ameaçada — se o “Eu” não pode pivotar a relação com o outro numa outra relação, é o próprio “Eu” que começa a soçobrar.

*

- O’GRADY, G., MOONEY, K. Nyangumarda Kinship Terminology. Anthropological Linguistics, vol. 15, pp. 1-23, 1973

- LAUGHREN, M. Warlpiri Kinship Structure. In Languages of Kinship in Aboriginal Australia (Org. J. Heath, F. Merlan e A. Rumsey), Sydney: Oceania Linguistic Monographs, p. 72-85, 1982

- MCCONVEL, P. Neutralisation and Degrees of Respect in Gurindji. In Languages of Kinship in Aboriginal Australia (Org. J. Heath, F. Merlan e A. Rumsey), Sydney: Oceania Linguistic Monographs, p. 86-107,1982

- MERLAN, F. ‘Egocentric’ and ‘Altercentric’ Usage of Kin Terms in Mararayi. In Languages of Kinship in Aboriginal Australia (Org. J. Heath, F. Merlan e A. Rumsey), Sydney: Oceania Linguistic Monographs, p. 125-141,1982

- LEA, V. Aguçando o entendimento dos termos triádicos Mebengôkre via aborígenes australianos: dialogando com Merlan e outros. LIAMES, n. 4, p.36, 2004

- COELHO DE SOUZA, M. Porque o parentesco é sempre triádico, in Línguas e culturas Macro-Jê, Barra do Garças, MT: GEDELLI/UFMT, p. 206, 2020.

- Id, p. 214